加藤研究室では、固体中の様々な量子輸送特性の理論研究を行っています。最近は主にメゾスコピック系およびスピントロニクス分野の研究を展開しています。

NEWS

-

エニオンブレーディングに対する帯電効果の理論がプレプリントとして公開されました。

-

軌道流に関する理論がプレプリントとして公開されました。

-

カイラルフォノンによる軌道蓄積に関する理論がプレプリントとして公開されました。

-

D3の佐藤哲也さんが日本物理学会学生優秀発表賞(領域3)を受賞しました。

-

レビュー論文が出版されました。Y. Ominato, M. Yama, A. Yamakage, M. Matsuo, and T. Kato, J. Phys.: Condens. Matter 37, 433001 (2025).

研究室メンバー

| 氏名 | 役職 | メール |

|---|---|---|

| 加藤 岳生 | 准教授 | kato_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| 佐野 涼太郎 | 助教 | r-sano_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| Pezo Lopez Armando Arquimedes | 特任研究員 | apezol_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| 佐藤 哲也 | D3 | satotetsuya_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| 山田 耕史 | D3(社会人入学) | yamada-koji_at_g.ecc.u-tokyo.ac.jp |

| 西村 直樹 | D2 | n.nishimura_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| 村林 史啓 | D1 | fumi1263_at_g.ecc.u-tokyo.ac.jp |

| 奥山 竜司 | M2 | okuyama-ryuji17_at_g.ecc.u-tokyo.ac.jp |

| 市川 大瑚 | M1 | ichikawa-daigo0310_at_g.ecc.u-tokyo.ac.jp |

| 李 信霆 | M1 | leexintheng_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

| 井村 健一郎 | ISSPリサーチフェロー | |

| 玉谷 知裕 | ISSPリサーチフェロー | |

| 山本 剛史 | ISSPリサーチフェロー | |

| 江口 浩子 | 秘書 | eguchi_at_issp.u-tokyo.ac.jp |

OBメンバーはこちら

最近の研究から

- 光パルスによって駆動された非平衡スピンノイズの理論

一般にノイズは測定において邪魔な存在とされるが、ノイズに重要な情報が含まれる場合がある。本研究では光ポンププローブ法を用いて磁化のノイズを計測する新手法を理論的に提案した。ノイズを量子マスター方程式によって定式化し、光パルスによって駆動された強磁性体の非平衡スピンノイズを具体的に計算することでノイズ強度に「磁化の量子化」の情報が含まれていることを明らかにした。本研究は近年進展が著しい光計測技術の新しい応用先として有望であると期待される。Fluctuations in Spin Dynamics Excited by Pulsed Light, T. Sato, S. Watanabe, M. Matsuo, and T. Kato, Phys. Rev. Lett. 134, 106702 (2025). [Preprint: arXiv:2405.10522]. プレスリリース

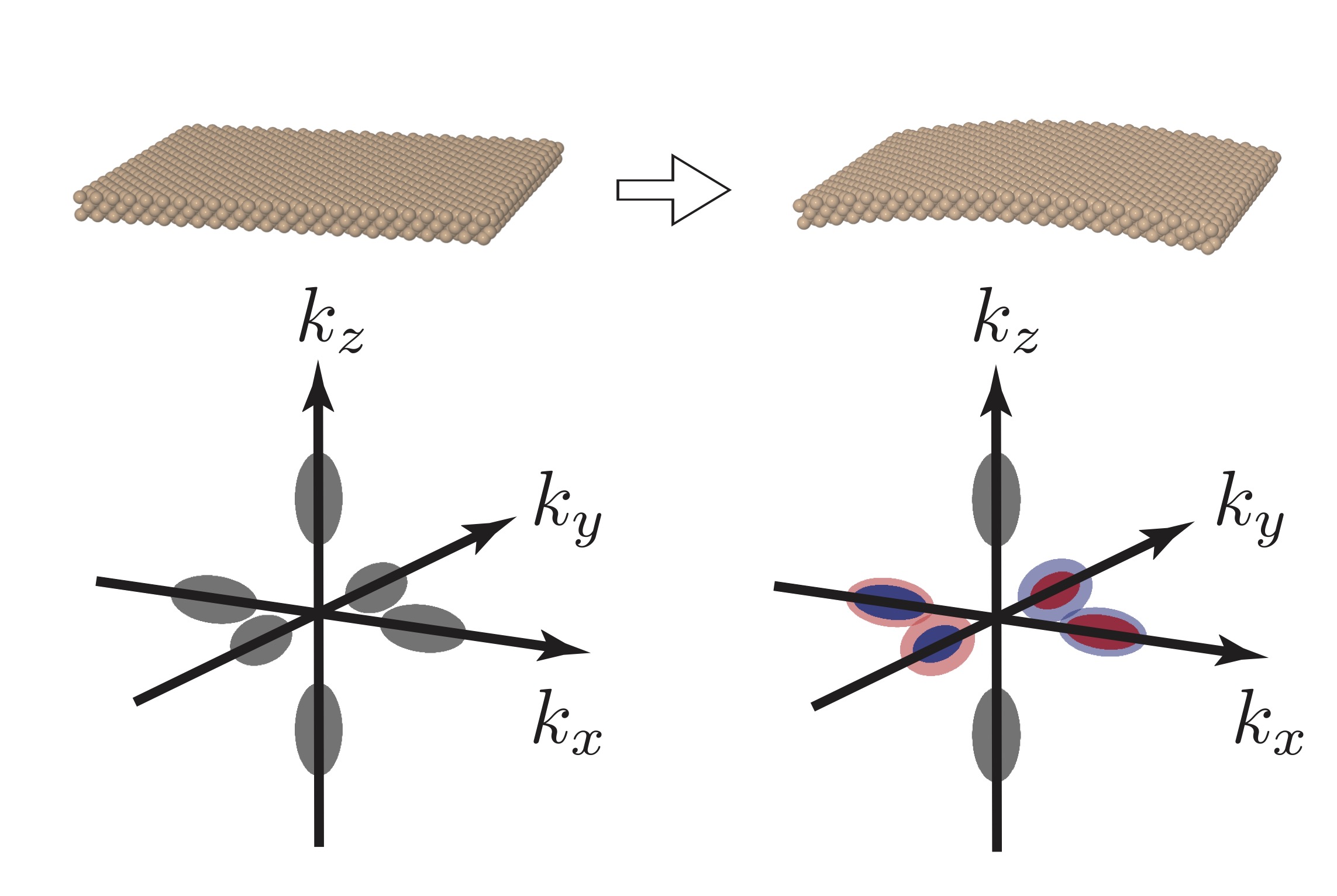

- 物質の曲げによって生じるスピン軌道相互作用の一般理論

物質を曲げたときに物質中で生じるスピン‐軌道相互作用の一般理論を群論に基づいて構築した。この理論によって、物質中に曲げ(曲率)が導入されたとき、波数空間中の対称性の高い線や点に対してスピン分裂が生じるかどうかを判定することができる。具体的にカーボンナノチューブおよびシリコンナノチューブにおける曲率誘起スピン‐軌道結合の大きさを強束縛近似の範囲で見積もり、群論で得られた結果と整合することを示すとともに、ディラック点やバレーに依存したスピン‐軌道結合を実現できることを具体的に示した。Curvature-induced valley-dependent spin-orbit interaction, A. Yamakage, T. Sato, R. Okuyama, T. Funato, W. Izumida, K. Sato, T. Kato, and M. Matsuo, Phys. Rev. B 111, 045121 (2025). [Preprint: arXiv:2304.12928].

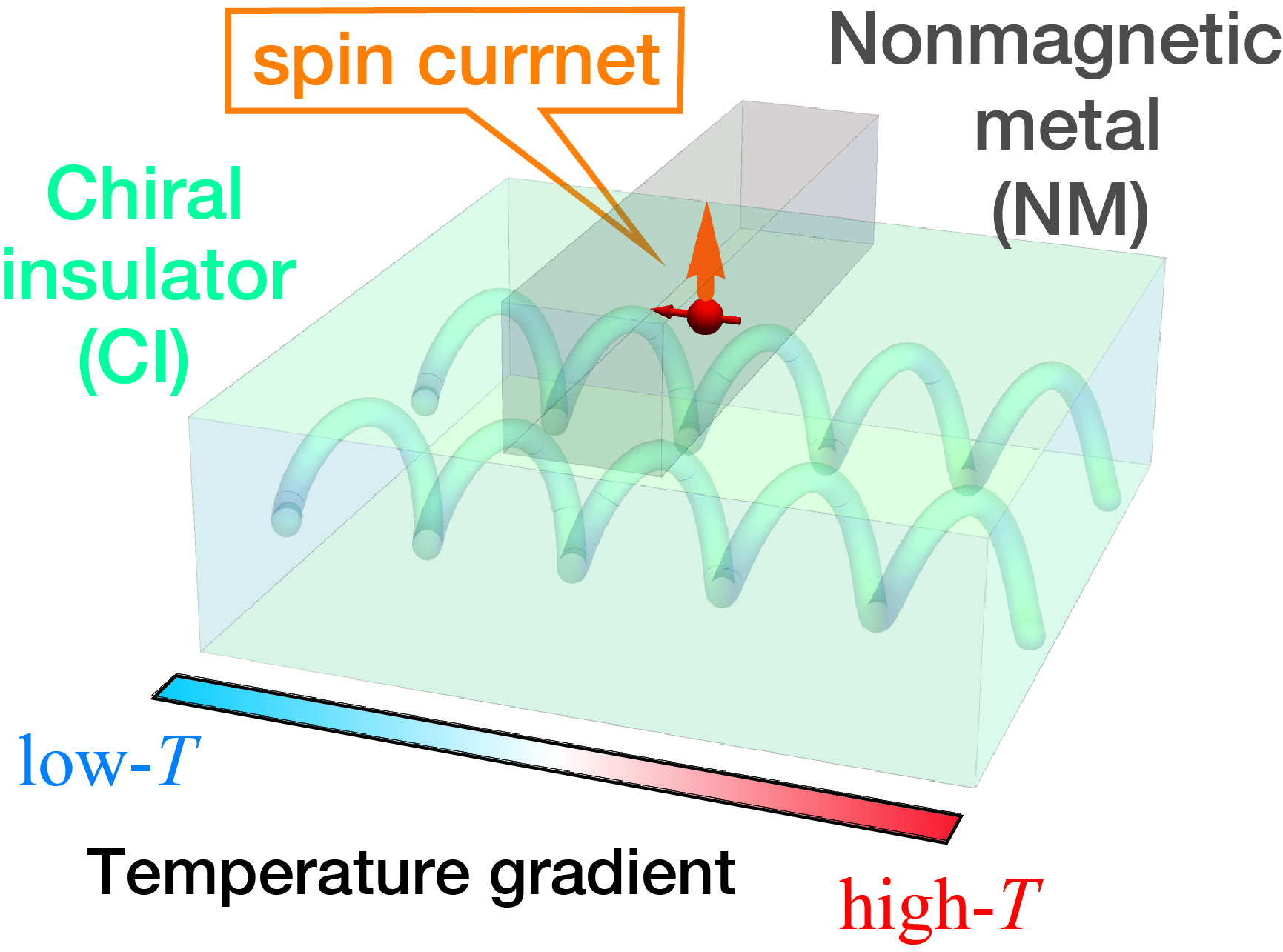

- 非磁性キラル絶縁体界面における熱・スピン変換の理論

キラルな結晶結晶構造をもつ絶縁体(キラル絶縁体)に熱を流すことで隣接する金属へスピンが流入するという最近の実験結果をよく説明する新たな理論を構築した。キラル絶縁体中の電子スピンとフォノンの磁気回転効果に着目してスピンとフォノンの相互作用を導出し、金属‐絶縁体界面におけるスピン流の微視的公式を導いた。本研究で解明したキラリティ誘起のスピン生成機構は重元素を必要としないため、重元素を用いないスピントロニクス素子の開発に大きく貢献すると期待される。Chirality-Induced Phonon-Spin Conversion at an Interface, T. Funato, M. Matsuo, and T. Kato, Phys. Rev. Lett. 132, 236201 (2024). [Preprint: arXiv:2401.17864]. プレスリリース

- 光浮上技術と強磁性共鳴を用いた微粒子の高速回転駆動

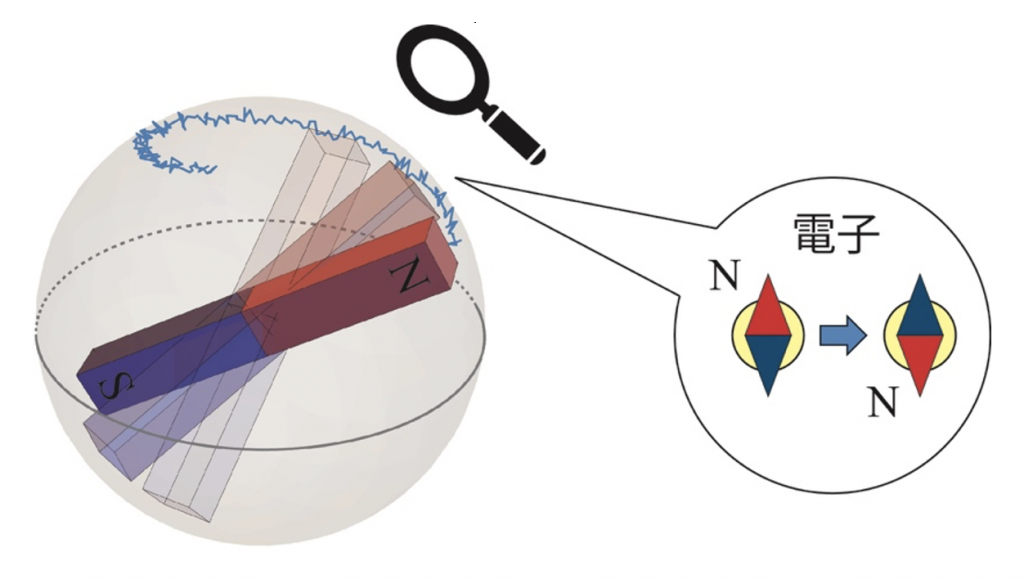

アインシュタイン-ド・ハース効果に代表されるようにスピン角運動量は磁気回転結合を通じて剛体回転の角運動量に変換することができる。光ピンセットを代表とする光浮遊技術を用いて、強磁性共鳴を利用した強磁性微粒子の高速回転現象を提案した。高速回転によりバーネット効果も誘起され、圧力やマイクロ波振幅が特定の条件を満たすと非線形分岐現象が生じることを示した。さらに回転速度のゆらぎから、磁化が格子に渡す角運動量の単位が求められることも明らかにした。Gyromagnetic bifurcation in a levitated ferromagnetic particle, T. Sato, T. Kato, Daigo Oue, and M. Matsuo, Phys. Rev. B 107, L180406 (2023). [Preprint: arXiv:2202.02461]. Quantum fluctuation in rotation velocity of a levitated magnetic particle, T. Sato, D. Oue, M. Matsuo, T. Kato, Phys. Rev. B 108, 094428 (2023). [Preprint: arXiv:2306.12193].

- 2次元電子系へのスピンポンピング

2次元電子系におけるスピンから電荷への変換現象として逆エーデルシュタイン効果が知られている。これまでスピンポンピングと逆エーデルシュタイン効果を組み合わせた電流生成について実験研究が盛んに行われてきたが、微視的理論は未整備のままであった。本研究では強磁性絶縁体からラシュバ型スピン軌道相互作用とドレッセルハウス型スピン軌道相互作用が共存する二次元電子ガスへのスピンポンピングを定式化し、共鳴周波数依存性や磁化方位依存性を議論した。Theory of inverse Rashba-Edelstein effect induced by spin pumping into a two-dimensional electron gas, M. Yama, M. Matsuo, and T. Kato, Phys. Rev. B 108, 144430 (2023). [Preprint: arXiv:2305.13953].

- ラッティンジャー流体への単一電子注入

ローレンツ型電圧パルスを電子が1個分含まれるように励起すると、余計なホール励起を発生させることなく一電子注入が可能である。これをLevitonパルスという。これまでパルスの生成は相互作用のない電子系を用いて考察されてきたが、本研究では相互作用電子系(ラッティンジャー液体)への拡張を行った。電子間相互作用がある場合でもLevitonパルスは過剰電流ノイズを抑制することを示した。さらに一次元電子系とリードの境界におけるアンドレーエフ反射現象とその検出法も議論した。Minimal AC injection into Carbon Nanotubes, K. Fukuzawa, T. Kato, T. Jonckheere, J. Rech, T. Martin, Phys. Rev. B 108, 125307 (2023). [Preprint: arXiv:2307.11943].